В 2019 году, сначала в станице Новопокровской на III Международном фестивале искусств «Степная лира», а затем в пьемонтском городке Каманья Монферрато во время IV Международного фестиваля искусств «Генуэзский маяк», были подписаны договоры о побратимстве между этими двумя населенными пунктами.

Пятилетку дружбы отпраздновали нынешней осенью на обоих фестивалях (восьмой «Лире» и девятом «Маяке») в России и Италии. И не просто отпраздновали, а сделали историческое открытие, которое нас напрямую касается!

Весточка со Святой горы

В связи с пятилетием побратимства (а по-итальянски — джимелладжо) были приветствия от первых лиц Новопокровского района и Каманьи, от генерального консула России в Генуе Марии Ведринской, поддерживающей побратимский проект, от его инициатора, президента обоих фестивалей, уроженки нашей станицы Ирины Ковалёвой и ее дочери Дарьи Белокрыловой, возглавляющей Русский дом имени Чехова в Каманье, а также от Ларисы Смирновой, президента Русского дома в Генуе, на базе которого проводится «Генуэзский маяк».

Но вот чего никто не мог ожидать, так это подарка к пятилетней годовщине, преподнесенного историком Михаилом Талалаем, который многие годы занимается изучением культурных и исторических связей между Россией и Италией, а также исследованиями Русского архива православного Андреевского скита на Святой горе Афон (ныне Греция, а в XIX веке — Османская империя). Речь идет об обнаруженном Михаилом письме двух новопокровчан — Фомы и Василия Яхонтовых, судя по общей фамилии, родственников (вот только отчества у них разные, значит, не родные братья, а возможно, двоюродные или дядя с племянником). Письмо было отправлено 16 февраля 1883 года афонскому старцу — монаху Дорофею (начало 1830-хх–1907; мирское имя – Иван Кудрявцев), биографию которого изучает Михаил Талалай.

Будучи постоянным участником и лауреатом «Генуэзского маяка» с момента основания фестиваля в 2016 году, в последние пять лет Михаил только и делал, что слышал о побратимстве между Каманьей и станицей Новопокровской, и вдруг нашел послание от ее жителей, долетевшее из XIX века в XXI-й! Кстати, в 1883 году письмо шло к адресату целых три месяца, судя по пометке на конверте. Из нее следует, что старец Дорофей ответил на него 20 мая 1883 года. Был он самоотверженным подвижником, а еще казначеем и ктитором, то есть попечителем Андреевского скита.

Авторы письма отправили старцу 15 рублей серебром и просили помолиться: один — за упокой матери Екатерины, второй — жены Феклиньи. А еще они сообщили фамилии 18 жителей станицы Новопокровской, которые были готовы пожертвовать деньги в созданный Дорофеем благотворительный фонд помощи афонским монахам. Многие из этих монахов жили в пещерах или даже просто под камнями, носили лохмотья, не имели еды и воды, словом, находились в бедственном положении. Вот так благодаря фестивалю был восстановлен еще один фрагмент исторической мозаики, связавшей Святую Гору Афон со станицей Новопокровской через Италию.

С привкусом горечи

Письмо к авве Дорофею было расшифровано Иваном Белокрыловым в современной орфографии, но с сохранением некоторых особенностей оригинала, в частности, в написании имен, отчества и фамилий. Адрес отправителей указан такой: «Ново-Покровская п. c [почтовая станция], Кубанс. обл.». Однако из приписки в конце письма следует, что отправители проживали не в самой станице, а в поселке Горьковском, расположенном в 6 км к северу от Новопокровской. Под таким названием он был основан в 1877 году, причем свое имя получил от Горькой балки (притока реки Еи). Сейчас поселок называется несколько иначе — Горький. Судя по переписи населения, в 2010 году в нем проживали всего два человека, а вот 1883-м народу было гораздо больше!

Похоже, что это было не единственное послание, переписка между старцем Дорофеем и жителями станицы велась довольно активно. Но другие письма пока не найдены, а возможно, и вообще не сохранились, ведь история архива Андреевского скита весьма печальна. Вот что рассказывает о ней Михаил Талалай: «После смерти в 1971 г. старца Сампсона, последнего русского насельника скита, он 20 лет пустовал, подвергаясь разного рода хищениям. В 1992 году сюда, наконец, вселилась группа монахов-греков, однако архив пребывал в плачевном состоянии, пока в 2003-м его остатки по благословению архимандрита Ефрема, игумена Ватопедского монастыря, который является главенствующим по отношению к скиту, не были перевезены в Ватопед. С 2017-го начался разбор и систематизация архива, которые ведет монах Диадох. Пользуясь случаем, выражаю благодарность ему, а также игумену Ефрему, благословившему меня на исследовательскую работу».

Тут необходимо пояснить, что православный греческий мужской Ватопедский монастырь на Cвятой Горе Афон в Греции — второй в иерархии афонских монастырей, один из самых древних, богатых и обширных (а всего там насчитывается 20 монашеских обителей). Так что архив сейчас находится под надежной защитой и, возможно, порадует нас новыми находками.

Текст письма к авве Дорофею

Усерднейший наш молитвенник, Отче Дорофей!

Со слезами припадаем к стопам ног Ваших и просим прибегнуть с горячею молитвою к Милосердному Всевышнему Творцу нашему о прощении многочисленных грехов наших и родителей. По получении от Вас письма, Господь вновь посетил нас, у меня волею Божею окончилась родительница Екатерина, а у родственника моего окончилась жена Феклинья. Душевно просим Вас, отче, записать их в книгу о поминовении и помолиться за них Господу Богу о прощении грехов, на что Я, Фома Лукьяновичев Яхантов, посылаю Вам десять руб. сер. [рублей серебром], а Я, Василий Яхантов, посылаю пять руб. серебром и прошу помолиться о здравии [Ефимии, зачеркнуто] Петра, [написано сверху — Пелагею?], Василия, а за упокой Ефимии и вышепоясненных, ныне умерших Екатерину и Феклинью.

В получении сих денег покорнейше просим Вас не отставить своим уведомлением. Адрес пишите так — на Кавказ в Кубанскую область через Новопокровскую почтовую станцию в поселок Горьковский.

Адрисы [оригинальная орфография сохранена] добрых людей при сем прилагаю: Петро Василич Меринов, Укол Назарович Набоков, Фёдор Васильевич Фоменко, Егор Фёдорович Елисеев, Аким Барисьевич [оригинальная орфография сохранена] Токарев, Федот Васильевич Меринов, Андрей Стефанович Фендриков, Фёдор Васильев Елисеев, Иван Иванович Никитин, Василий Иванович Никитин, Стефан Васильевич Уваров, Митрофан Фёдорович Елисеев, Прокофий Осипович Фоменко, Данила Осипович Фоменко, Сергей Харитонович Колесников, Никифор Петрович Манопулов, Митрофан Николаев Наумов, Калина Маркович Новиков. Люди эти Боящиеся Бога, никогда не оставят пожертвовать свою лепту.

На полях приписка:

1883 года января 18 дня. Поселок Горьковский. Отче, не забудьте Матвея и Дарию.

Томов премногих тяжелей

На «Маяке» также произошло еще одно знаковое событие: на литературном вечере в Русском доме в Генуе в присутствии его президента Ларисы Смирновой и гостей мероприятия Михаил Талалай вручил Ирине Ковалёвой коллекцию из 13 томов редких изданий Льва Толстого для их передачи в музей-заповедник «Ясная Поляна».

Дарителем книг выступил их владелец — миланец Николо Круччани, внук русского художника и реставратора Николая Николаевича Лохова (1872–1948), который в начале ХХ века обосновался во Флоренции вместе с женой Лидией. Приехал он в Италию по заданию Ивана Владимировича Цветаева (отца Марины Цветаевой), директора Московского музея изобразительных искусств имени императора Александра III (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина), чтобы сделать копии фресок и картин эпохи Возрождения.

Историк Михаил Талалай представляет книгу Льва Толстого

После революции 1917 года художник в Россию уже больше не вернулся. Живя в эмиграции, Николай Лохов собрал прекрасную библиотеку книг русских писателей, в том числе произведений Льва Толстого. Некоторые из них были изданы еще при жизни автора. Например, тома романа «Война и мир» вышли в Москве еще в 1889 году! Есть и посмертные издания, которые были опубликованы в 1911–1912 годах в Берлине, а также неизданные рассказы и пьесы Льва Толстого, напечатанные товариществом «Н.П. Карабасников» в 1926 году в Париже. Представляет интерес двухтомник воспоминаний об отце Александры Толстой, который выпущен в издательстве имени Чехова в Нью-Йорке в 1953 году. Книги будут переданы в конце декабря праправнуку писателя — Владимиру Ильичу Толстому, директору музеев Льва Толстого в Москве, а затем отправятся в Ясную Поляну.

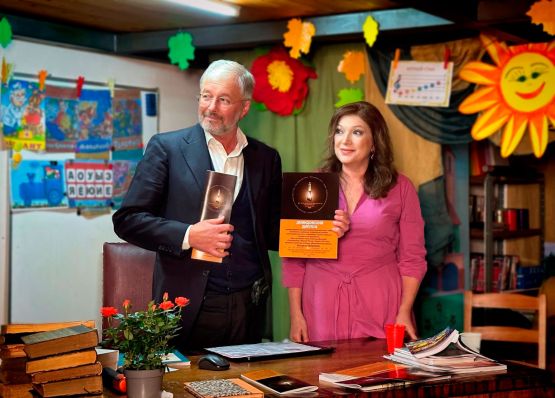

Ирина Ковалёва вручает диплом лауреата фестиваля "Генуэзский маяк" историку Михаилу Талалаю

Крым - наш, Юг России — тоже

На фестивале состоялась презентация книги Анатолия Николаевича Демидова, первого князя Сан-Донато (1812–1870), «Путешествие в Южную Россию и Крым в 1837 году». Книга опубликована московским издательством «Индрик» под эгидой Европейского фонда Демидовых (European Demidoff Foundation) с предисловием его директора Александра Тиссо-Демидофф. А представил ее читателям научный редактор и идейный вдохновитель этого издания — Михаил Талалай. Теперь серия презентаций продолжится в Москве и Туле, на родине Демидовых, а затем и в станице Новопокровской!

История книги по-своему драматична. Анатолий Демидов описал в ней впечатления от продлившейся полгода широкомасштабной международной экспедиции при участии 22 специалистов высочайшей квалификации. Это были геологи, картографы, инженеры, этнографы, историки и другие ученые, главным образом французы. В их задачу входило изучение с помощью новейшей для того времени техники территорий, сравнительно недавно присоединенных Екатериной Второй к Российской империи. Написанная по-французски и затем переведенная на итальянский язык, книга пользовалась большой популярностью в Европе, а вот Николай I ее по достоинству не оценил и воспрепятствовал распространению в России.

Царю не понравился его собственный портрет, напечатанный на титульном листе «Путешествия…»: он сидит на коне, лицо слишком маленькое — не разглядеть, в отличие от литографии Наполеона. Анатолий Демидов преклонялся перед ним и был женат на его племяннице — Матильде Бонапарт, правда, ужиться вместе эти двое не смогли. Считается, что из-за пощечины, которую Демидов однажды дал жене. Николай I встал на ее сторону, обязав супруга ежегодно выплачивать Матильде 200 тысяч франков в год (около 40 тысяч рублей). Огромная сумма!

Во втором издании оплошность с портретом исправили, но сердце императора не смягчилось. Его не устраивало, что книга вышла за рубежом в обход цензуры. Не устраивала и фигура автора, который родился во Флоренции, свободно разъезжал по Европам и тратил заработанные в России капиталы, а сам на исторической родине практически не бывал. Затем грянула русско-турецкая война 1853—1856 годов, в которой Франция оказалась на стороне Османской империи, а опубликованные на страницах «Путешествия…» карты Крыма и детальные описания местности использовались противником для захвата полуострова, причем весьма успешно, и стоили многих жизней русских солдат. Разумеется, Анатолий Демидов такого результата не предполагал, когда создавал свой труд. И только теперь, через 188 лет после описанной им экспедиции, книга возвращается к отечественному читателю. Кстати, ее автор одним из первых в русской культуре рассказал о связи Крыма с Южной Россией и Генуей.